やきものと絵画の境界線を越えた表現に光を当てる陶芸展が、パナソニック汐留美術館で開催中

東京・パナソニック汐留美術館では、7月12日から9月15日まで、「ピクチャレスク陶芸 アートを楽しむやきもの―『民藝』から現代まで」が開催されている。「ピクチャレスク」とは「絵画のように美しい」という意味で、18世紀イギリスで庭園美を表す言葉として生まれ、後に美術分野で新しい美意識を示す概念となったもの。

本展は、やきものと絵画の境界線を越えた表現に注目した企画展で、1880年代から1980年代生まれの国内外50名の作家による約120点の作品を展示。富本憲吉、バーナード・リーチ、北大路魯山人、河井寬次郎、ルーシー・リー、桑田卓郎らの名品が一堂に介している。

展示は「絵画と交差する陶芸」「陶に描くこと」「色彩のめざめ」など9つのテーマで構成され、単なる絵付けの器を超え、平面と立体が融合した造形や、従来の枠組みを越えた新しい表現方法にも光を当てる。

展示空間では、陶芸作品と共に絵画も戦略的に配置され、両者の対話を演出。色彩、形、質感といった視点から、「芸術としての陶芸」の可能性を読み解く試みだ。作品のモチーフや造形から、作家たちの創作思考や芸術観を探る、近現代陶芸の企画展を継続開催してきた同館ならではの展覧会である。

序章:絵画と交差する陶芸

展示風景より、バーナード・リーチ《楽焼飾皿》(1919) 益子陶芸美術館ほか

展覧会の幕開けを飾るのは、バーナード・リーチ(1887〜1979)の作品。日本とイギリスを往来し、東洋と西洋の陶芸を融合させたリーチは、陶器の表面を「画面」として捉える独特な視点を持っていた。彼の壺や皿に描かれた線は、まさに画家としての感性が宿っている。陶業と画業を巧みに結びつけた彼の作品群は、本展のテーマである「陶芸と絵画的表現の交差」を象徴的に示す出発点となっている。

第1章:陶に描くこと

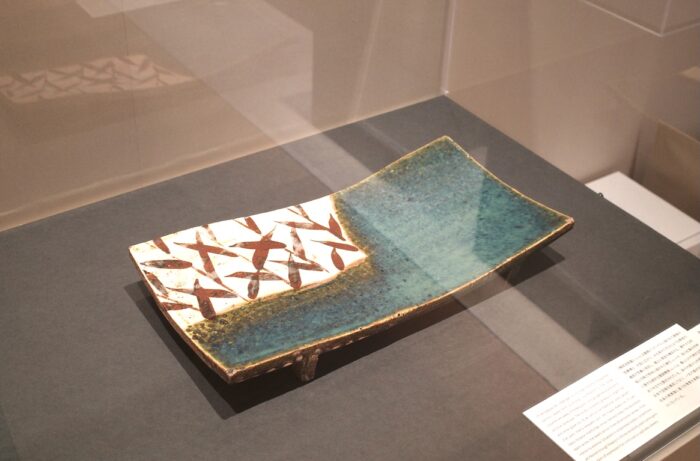

展示風景より、北大路魯山人 《織部俎板盤》(1949) 京都国立近代美術館

日本の陶芸界において、既存の図案を模倣するのではなく、個人の美意識に基づく創作が始まったのは20世紀初頭のことである。この章では、近代個人陶芸の礎を築いた巨匠たちの絵付け作品に焦点を当てている。

富本憲吉(1886~1963)は、身近な風景や植物のスケッチからオリジナルの模様を生み出し、陶器に独創的な装飾を施した。一方、料理の器制作でも名高い北大路魯山人(1883~1959)の《織部俎板盤》(1949)は、青緑の織部釉が美しくかかる優品。鉄絵と無地の織部が見事に画面を構成し、彼の独自の筆致が際立つ作品となっている。石黒宗麿(1893~1968)、近藤悠三(1902~1985)らの作品も併せて展示され、それぞれの作家が確立した個性豊かな表現技法を堪能できる。

第2章:色彩のめざめ

展示風景より、河井寬次郎 《三色打薬貼文扁壺》(1961-63頃) 個人蔵

民藝運動の中心人物であった河井寛次郎(1890~1966)と濱田庄司(1894~1978)は、色彩そのものを主役とした革新的な表現を展開した。河井の《三色打薬貼文扁壺》(1961-63頃)は、赤、緑、茶の三色を打ち付けるように着色した晩年の代表的作風である。祈るような姿の扁壺に、釉薬が絵画的な彩りを与え、色彩の持つ感情的な力を存分に発揮している。

濱田庄司の《柿釉赤絵角瓶》では、計算された色面に赤や緑の描線が躍動し、立体作品でありながら絵画的な構成美を実現している。これらの作品は、単なる装飾を超えて、色彩による表現の可能性を追求した成果といえる。

この章ではアンリ・マティスやジョルジュ・ルオーの絵画作品も同時に展示されている。学芸員によれば、これは絵画が陶芸家たちに与えた影響を示すだけでなく、「絵画作品もある種の三次元的な物質である」という新たな視点を提示し、展示空間に新しい共鳴を創出する試みだという。

第3章:マチエールのちから

展示風景より、内田鋼一 《untitled》(2025) 個人蔵

第3章では、従来の焼成方法に創意工夫を加える現代作家たちの挑戦に注目。薪窯、電気窯、ガス窯といった多様な焼成手法を駆使し、表面の質感(マチエール)による表現を追求する北大路魯山人、加守田章二(1933~1983)、内田鋼一(1969~)ら作家たちの作品が並ぶ。内田鋼一の《untitled》(2025)は、緑青のマチエールを見事に表現した作品で、時間の経過を静かに封じ込めることに成功している。

第4章:かたちの模索

展示風景より

陶磁器制作の核心である「形」への挑戦をテーマとする第4章では、イサム・ノグチ(1904~1988)に始まり、山田光(1923~2001)、加守田章二、深見陶治(1947~)ら作家たちが独自の造形表現をいかに追求してきたかに焦点を当てている。陶芸界の鬼才・加守田章二が1970年代に毎年のように作風を展開させた彼の《彩色角壺》(1972)は、もっとも人気の高いシリーズのひとつだ。表面の鮮やかな着色と土の力強い造形が見事に拮抗し、見る者を圧倒する存在感を放っている。

第5章:うつわの表象

展示風景より、手前はアクセル・サルト 《花器》(1946) 個人蔵

第5章では、私たちの生活に身近な「うつわ」の世界を通して、陶芸における新しい表現の可能性を探る。ここでは特に、イギリスやデンマークの作家たちの革新的な取り組みに光を当てる。

デンマークのモダニズムを牽引したアクセル・サルト(1889~1961)は、ロイヤル・コペンハーゲンの製陶所での仕事を中心に、やきものと平面の仕事を並行して行った多才な作家。彼の作品は、とげのような独特な造形と釉薬の絶妙な調和が見どころとなっている。果物のような有機的なフォルムと深みのある色の釉薬の流れが、独特の存在感を放つ。

展示風景より、左がルーシー・リー《溶岩釉スパイラル文花瓶》(1978頃) 茨城県陶芸美術館

日本でも人気の高いルーシー・リー(1902〜1995)の《溶岩釉スパイラル文花瓶》(1978頃)は、晩年の代表的なスタイルの作品だ。ピンクやブルー、茶などの種々の色土の塊をロクロでひくことによりスパイラル模様を創り出し、表面に気泡を発生させる溶岩釉をまとっている。この技法により生み出される柔らかなスパイラル模様は、静謐な美しさを湛えている。

グイン・ハンセン・ピゴット(1935〜2013)の《白い信楽の道》(2012)は、薄く釉薬がかかった白い磁器を複数並べることで、ジョルジョ・モランディの静物画のような構図を作り出し、器の配置による絵画的な構成の可能性を示している。

第6章:モチーフを表す

展示風景より、右がグイン・ハンセン・ピゴット《白い信楽の道》(2012) 滋賀県立陶芸の森陶芸館

第6章では、陶磁器の技法や特性を活かしながら、具象的なモチーフや表現に挑んだ作家たちの作品を紹介。ここでは、伝統的な意匠を現代的な感性で再解釈する新たな試みに注目したい。

松田百合子(1943〜)は、色絵磁器の伝統を学びながらモダンアートからインスピレーションを得て、ポップでダイナミックな作風で現代の色絵表現を確立した作家である。《西瓜水瓶(フリーダ・カロへのオマージュシリーズ)》(1996)は、メキシコの女性画家フリーダ・カロへのオマージュとしてシリーズ化された代表作のひとつだ。かわいらしいスイカの形をした水瓶は、色絵の装飾技法を西洋美術のモチーフに転用した画期的な作品である

松田は、フリーダ・カロの果実、マン・レイの人物の肢体、葛飾北斎の富士山など、幅広いインスピレーション源から着想を得て、それらを立体によって文様化したユーモラスな作品を生み出している。彼女の作品は、東西の美術史を横断する豊かな教養と現代的な感性が見事に融合している。

また、中村錦平(1935〜)による〈日本趣味解題〉シリーズや、既存のイメージを転写するグレイソン・ペリー(1960〜)の作品、パブロ・ピカソ(1881〜1973)の人物表現など、モチーフに対する多様な実践が紹介され、陶芸における表現の幅広さを実感できる。

第7章:往還する平面と立体

展示風景より、展示風景より、上出惠悟《静物》(2019) 個人蔵

第7章の主役は、1960年代から80年代生まれの新世代アーティストたちである。二次元と三次元がどのように融合しているかを、多様な表現を通じて紹介する意欲的な章だ。

現代画家・増子博子(1982〜)による《移ろう景色 皆川マスの絵付けより》(2020)は、「側の器」と題したシリーズの一環として制作された作品である。益子の絵付師・皆川マス(1874〜1960)の仕事に触発されて制作されたこの作品は、陶器の絵付けを現代作家の視線で捉えなおすプロセスを具現化している。伝統的な技法への敬意と現代的な解釈が巧妙に組み合わされている。

九谷焼の窯元に生まれた上出惠悟は、「瓷板画」として磁器による平面作品を制作する一方で、大学で専攻した西洋絵画の静物画への関心から生まれた〈静物〉シリーズを発表している。〈静物〉では、口が塞がれた白磁の湯呑みや器が静物画のように配置されており、見慣れた器の姿を問い直す挑戦的な作品となっている。

第8章:焼成と形象

展示風景より、鯉江良二《土に還る》(1990年代頃) 個人蔵

最終章「焼成と形象」では、陶芸における焼成について問いかける現代作家の作品を紹介。ここでは、「土を焼いて作品を完成させる」という陶芸の根本的な工程に焦点を当て、時間の経過と変化をテーマとした作品が展示される。

特に注目すべきは、鯉江良二(1938〜2020)による大作《土に還る》(1990年代頃)である。「土に還る」シリーズは、作家が30代の頃に注目された代表作のひとつで、自らの顔で石膏型をつくり、そこにシェルベン(衛生陶器を粉砕した粒状の材料)を押し固めたオブジェである。時の推移とともに顔面のかたちが崩れ落ち、最終的には原初の状態に帰還していく姿が表されている。この作品は、やきものによる表現可能性の幅広さを問いかけるとともに、人間の生と死、循環する時間について深い洞察を提示している。

国際的に高い評価を得ている桑田卓郎(1981〜)の作品も、焼成の観点から新たな魅力を発見できる。《茶垸》(2024)に見られるような大きなひび割れは桑田作品のアイコンだが、こうしたディテールは「火の成り行き(無為)と作り手の創意(作為)の間に生まれる」ものだ。

本展は、「絵画的な表現」という切り口を軸に、近代から現代までの陶芸作品を提示し、国境を越えた作家たちの対話形式で紹介することにより、陶芸が単なる実用品の制作を超え、現代美術としての新しい表現領域を開拓していることが体感できる。現代陶芸が従来の文脈と異なる場面で露出することが多くなっている今だからこそ、陶芸が持つ意味を改めて考える機会となるだろう。

なお、本展では「ジョルジュ・ルオーの手仕事」も同時開催されている。ルオーの陶磁器への絵付けとともに、平面作品にみる筆触や彩色、画材や制作プロセスに改めて注目したもので、ルオーにおける手の仕事のあり方や工芸性の表れを見ることができる。

文・写真=鈴木隆一

【展示会概要】

ピクチャレスク陶芸 アートを楽しむやきもの ―「民藝」から現代まで

会期:2025年7月12日~9月15日

会場:パナソニック汐留美術館

住所:東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

電話番号:050-5541-8600

https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/250712/

土・日曜、祝は日時指定予約制(平日は予約不要)