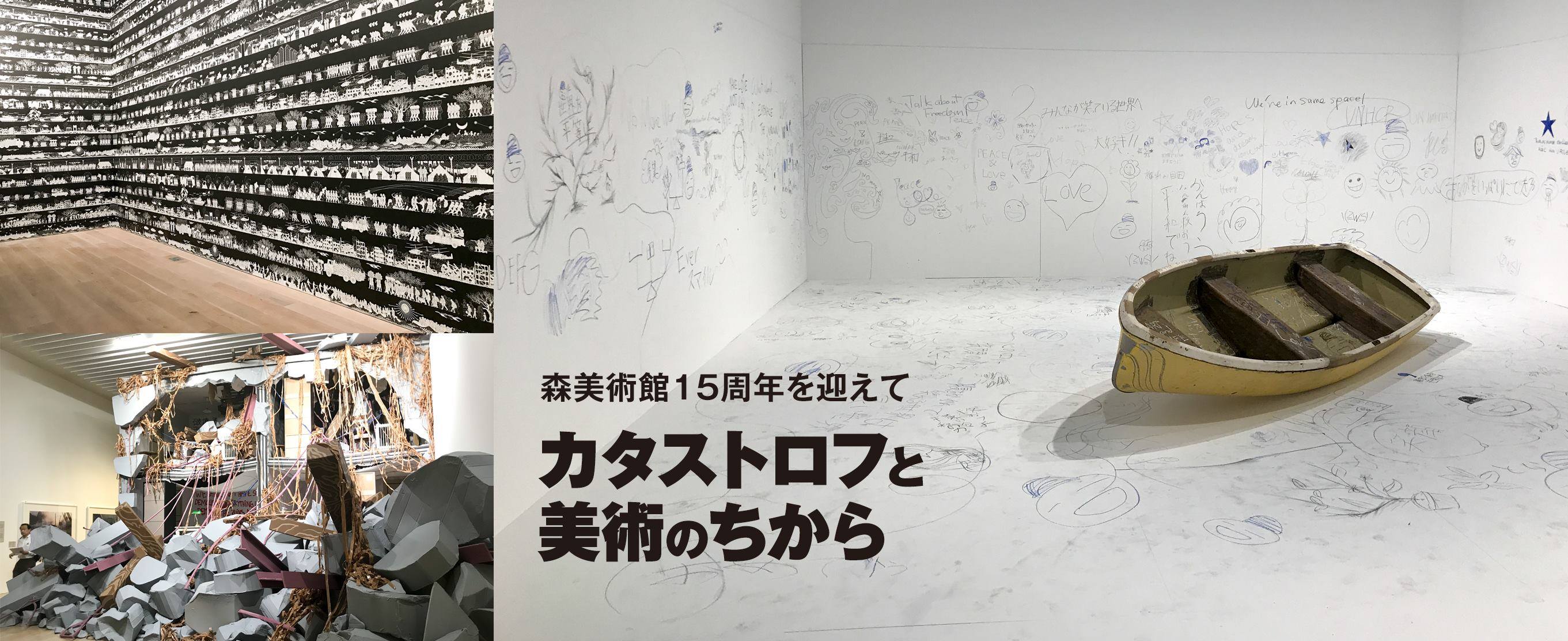

森美術館15周年を迎えて「カタストロフと美術のちから展」

10月6日(土)より、六本木の森美術館で「カタストロフと美術のちから展」が開催中だ。

展覧会会場の様子

本展覧会は森美術館15周年という節目に行われる展示である。森美術館はこれまで開館記念として「幸福」をテーマにした「ハピネス」展、10周年を迎えた2013年には「愛」をテーマにした「LOVE展」を開催してきた。

カタストロフには一般的に「大変動や破局、変革」などの意味があるが、本展覧会におけるカタストロフは主に「大惨事」を指す。日々目まぐるしく起こる様々な問題に対し、美術はどのような役割を持つことが可能なのか、私達に問いかけてくれる展覧会である。

「カタストロフと美術のちから展」を見に行く前に

近藤健一氏(森美術館・キュレーター)が企画した本展覧会には、総勢40組のアーティストが世界各国から参加している。かなりボリュームのある展覧会となっているので、時間に余裕を持って展覧会に行くことをお勧めする。

キュレーターの近藤健一氏。会場入り口にて。

また本展覧会は2つのセクションに分かれており、セクション1は「美術は惨事をどのように描くのか―記録、再現、想像」と題され、世界で起こる様々な惨事から、個人における惨事まで表現した作品が紹介されている。セクション2は「破壊からの創造―美術のちから」をテーマとし、惨事に美術を通して向き合うアーティストたちの作品が並ぶ。

本展は、美術が惨事に対してどう作用し、どのようなパワーを発揮してきたのか、可能性を発見していく内容である。展覧会の流れを意識しながら回ると、作品とより深く対話することができるはずだ。

会場へ入り最初に目に飛び込んでくるのは、スイス生まれの作家トーマス・ヒルシュホーンによる作品「崩落」(2018)

気になる注目のアーティストたち

国内外40組ものアーティストが参加している本展、ボリュームがあるので、どこから見たらいいか迷ってしまう方も多いはずだ。筆者が特にお勧めしたいアーティストを独断でご紹介していく。

平川恒太(1987年高知県生まれ、埼玉県在住)

作品「ブラックカラータイマー」(2016-2017)の前に立つ平川恒太氏。

一見、108個の黒くて丸い彫刻が並んでいるだけのようだが、作品を遠くから眺めるだけではなく、近寄って見て欲しい。すると、黒い顔料で描かれた作業員のような人々が、一つ一つの丸に描かれているのがわかる。そして、立ち止まって耳をすませてみよう。チクタクと時を知らせる時計の音が聞こえるだろう。

本作品に描かれているのは、福島第一原子力発電所の事故の後現地で働く作業員たちの姿だ。電波時計の上からペインティングが施されており、刻まれる音はまるでウルトラマンの変身リミットのタイマーのようにも聞こえ、作業員たちが生と死が隣合わせの過酷な労働状況下にあることを物語っている。108個のブラックタイマーには平川氏の願いが宿り、静かに私達に語りかけてくれる。

平川氏は本展覧会に最年少で参加しているアーティストでもあり、今後の活躍がさらに期待される。

ホアン・ハイシン(1984年、台北生まれ、ニューヨーク在住)

会場内でひときわ目を引く鮮やかな色彩の絵画たち。しかしよく見てみると、そこに描かれているのは、発火したクリスマスツリーに目を塞ぐ家族など、日常に潜む悲劇や不安を想起させるものばかり。私たちの何気無い生活の中に潜む負の意識をコミカルなタッチで描く、そこにはホアン氏のシニカルな眼差しが感じられる。

ミロスワフ・バウカ(1958年、ポーランド・オトヴォック生まれ、ワルシャワ在住)

作品「石鹸の通路」(1993/2018)

暖かいオレンジ色の通路を歩くと、よい香りがふわっと漂ってくることに気がつくだろう。オレンジ色の部分は、じつは石鹸。通路の高さは手を伸ばした時の長さと同じに制作されている。

バウカ氏にとって石鹸は生と死のメタファーだという。赤ちゃんが生まれる時に石鹸で洗うという行為、そして死後に肉体を洗うという行為。生まれてから、そして死んだ後も私達は石鹸によって「洗う」という行為をする。

また、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所における石鹸とユダヤ人の歴史も、ポーランド出身のバウカ氏にとって重要なコンテクストだ。オレンジ色の暖かい空間、そこには「死の予感」が同時に混在している。

カテジナ・ジェダー(1977年、チェコ・ブルノ生まれ、同地およびプラハ在住)

作品「どうでもいいことだ」(2005-2007)

ジェダー氏の祖母を主人公として行われたプロジェクト。夫を亡くし仕事も辞め、心を閉ざしてしまった祖母だったが、自身が30年以上勤務していた金物店の品名だけは鮮明に覚えていた。ジェダー氏は祖母に、その店の商品をドローイングとして描いてもらうことを提案した。そして祖母が実際に描き始めると、段々と心を開き、元気だった頃の彼女に戻っていった。美術が人を元気にするパワーがあることを実際に証明することとなった作品だ。

スウーン(1977年、アメリカ合衆国コネチカット州生まれ、ニューヨーク在住)

作品「メディア」(2017)

自身の家族の問題がテーマとなっている本作品は、スウーン氏の家族間に存在した暗い過去に向き合う為に制作されたという。付属されている受話器からは人々が話す声が重なり合って聴こえる仕組みになっており、スウーン氏の家族間の混乱や不安定さが表現されているようだ。

大惨事は天災や世界的な事件だけではなく、私達個人のレベルでも存在することであり、プライベートゆえに可視化されることのないまま私達の周りに潜んでいるものなのだ。

アイ・ウェイウェイ(1957年、北京生まれ、ベルリン在住)

作品「オデッセイ」(2016/2018)

最近は難民問題に取り組んでいるアイ・ウェイウェイ氏。SNSでも難民関連の投稿が目立っているが、本作品はそれらに関連して制作された。巨大な壁には古代ギリシャを思わせるような絵が施されているのだが、よく見ると現代の難民たちの姿である。彼が実際に行った現場取材を元に制作されたそうだ。

タイトル名でもある「オデッセイ」は「長期の旅」を意味している。描かれているのは未来の見えない過酷な状況の中で生きている人々の旅そのものなのだ。アイ・ウェイウェイ氏は美術を通して、世界的な社会問題に関わりを持とうとしない者へ警告を続けている。

オノ・ヨーコ(1933年、東京生まれ、ニューヨーク在住)

作品「色を加えるペインティング(難民船)」(1960/2016-2018)

展覧会のフィナーレを飾るのはオノ氏による「色を加えるペインティング(難民船)」。1961年に初めて発表されたシリーズで、今回は難民問題を題材にしている。スペース全体がキャンバスになっていて、参加者は自由に平和への願いを描くことができる。

取材時は、アーティストと港区立南山小学校6年生の子供達がファーストペインティングを行った。これからどんな平和への願いが込まれた空間になるのか楽しみだ。

また、キュレーターの近藤健一氏は、「展覧会の最後に『色を加えるペインティング(難民船)』を展示したのは、来場者に未来について考え、希望を持って日常に戻ってもらいたいという思いから」であると話していた。

プレスビューでは港区立南山小学校6年生と参加アーティストたちが最初のペインティングを行った。

大惨事と聞くと、大きな事柄だけを想起するが、実は個人の中にも存在していて、個人単位の事柄の方が当事者の人生を狂わせたりする。私たちは個人の物差しで生きている。他人にはたいした事でないことも、自分にとっては大惨事となる事もある。人はプライベートな大惨事を常に抱え、絶対に忘れられない不安とともに生きている。

美術の素晴らしいところは、可視化できない複雑な感情に寄り添い、語りかけてくれるところだ。本展覧会を通し、美術が一筋の光として立ち現れ、大惨事の不安から救済する力を持っているということを改めて感じさせられた。

2018年も残すところあと3ヶ月を切った。今年も世界各地で様々な嬉しいニュース、悲しいニュースがあった。残りの数ヶ月で大惨事が起こる可能性もある。本展覧会は、来年の1月20日まで開催中だ。是非足を運び、今年一年を振り返りながら鑑賞していただきたい。

おっと、もちろん最後にお土産コーナーのチェックも忘れずに!

テキスト:タナオ

写真:タナオ・新井まる

【展覧会概要】

『カタストロフと美術のちから展』

会期:10月6日(土)~2019年1月20日(日)

会場:森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階)

開館時間:10:00~22:00 ※火曜日のみ10:00~17:00、入館は閉館の30分前まで

※会期中無休

入館料:一般 ¥1,800、学生(大学生・高校生) ¥1,200、子ども(4歳~中学生) ¥600、シニア(65歳以上) ¥1,500 ※すべて税込

URL:www.mori.art.museum