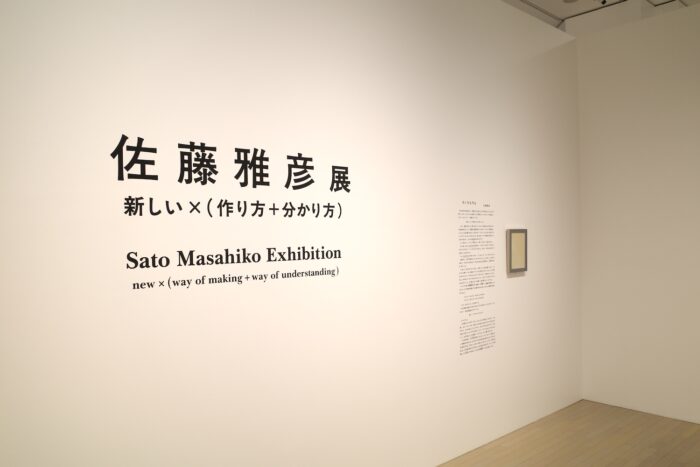

作り方の方法論から考える、佐藤雅彦のこれまでをたどる展示が横浜美術館で開催中

長期の大規模改修工事を終えた横浜美術館のリニューアルオープン記念展として「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」が11/3(月)まで開催されている。

電通のCMプランナーとして、サントリー「モルツ」、湖池屋「スコーン」「ポリンキー」「ドンタコス」、NEC「バザールでござーる」など数々のヒットCMを世に送り出し、慶應義塾大学の佐藤雅彦研究室ではNHK教育テレビの「ピタゴラスイッチ」を立ち上げるなど、私たちの記憶に残る仕事を数多く手がけてきた佐藤。しかし、メディアへの露出を極力避けていることもあり、作品の知名度に対して、彼の名を知る人は意外に少ない。

一見異なる佐藤の作品群に共通するのは、佐藤ならではの「物事の捉え方」と「表現方法」。従来の枠にとらわれない「新しい作り方」と、受け手にとって理解しやすい「分かり方」を掛け合わせることで、記憶に深く刻まれる独特な表現を生み出している。

当初、佐藤雅彦の約40年にわたるキャリアを振り返る大規模個展として企画された本展であったが、制作過程でのやりとりを重ねるうちに、展覧会そのものが佐藤によるメディアコミュニケーション作品として生まれ変わった。

作品としてもたらされる過程を大事にする佐藤らしく、単なる作品紹介ではなく、「作り方」と「分かり方」に焦点を当て、広告、ゲーム、音楽、テレビ番組で大ヒットコンテンツを生み出し続けてきた彼の創作背景や方法論に迫っている。

「どうしたら あることを 伝えることができるか」

「どうしたら あることを 分かってもらえるか」

を生涯のテーマとして追求し続けてきた佐藤らしく、世界初・巡回なしとなった今回の展覧会でも、そのこだわりは徹底しており、記者会見当日の朝9時まで設営作業が続けられたほどだ。

制作過程や思考プロセスにまで踏み込み、佐藤雅彦がどのように発想し、どのような手順で作品を形にしていくのか、その創作の舞台裏を垣間見ることができる内容となっている。

色褪せたメモに込められた創作哲学

展示風景より、右は佐藤の自宅の机の前に貼られている40年以上前のメモ

展覧室の最初に来場者を迎えるのは、「作り方を作る」という佐藤のステートメントだ。彼の自宅の机の前には、29歳のときに貼った一枚のメモが40年以上経った今でも残っている。すっかり日焼けした紙片に、退色したインクでこう記されている。

「別のルールで物を作ろうと考えている。」

考えてみるではなく、”考えている”。表現力をまったく持たなかった当時の佐藤が編み出した方法論の出発点となったこの一行。「別のルール」、つまり「新しい作り方」を模索し続けることが、彼の40年間の創作活動を貫く一本の軸となっている。

展覧会は大きく2つのセクションに分かれる。前半では、電通のプランナーとして広告制作に携わった時期のプロジェクトを中心に展示されている。CMを「音からつくる」といったいくつかの独自のるーるからなる表現へのアプローチなど、従来の枠にとらわれない制作手法が紹介され、「『作り方』が新しければ、自ずと出来たものは新しい」という佐藤の信念が、会場の随所で体感できる構成となっている。この展覧会を通じて彼が伝えたいのは、完成した作品の素晴らしさではなく、その背景にある思考プロセスと創作哲学なのだ。

展示風景より

展覧会の入口にある第0章に展示されているのは、佐藤雅彦の創作活動の出発点。美術には無関心だった彼が、なぜ「つくる」ことに目覚めたのか。その答えは、料金表や座席表といった「印字情報」への純粋な興味にあった。

なぜこれらの無機質な印刷物に惹かれるのか。佐藤は自問自答を重ねながら、その理由を探った。グラフィックデザインの手法を用いて制作したポスターやDM、雑誌エディトリアルなどが並ぶこの空間では、彼が印字情報への興味を「基本ルール」と定め、それを自身のアウトプットにつなげていく過程が見えてくる。

表現に関する教育を一切受けていなかった佐藤は、サラリーマンとして電通に入社後、定規1本から試行錯誤を重ねてグラフィックデザインに取り組んだ。「『作り方』が新しければ、自ずと出来たものは新しい」という確固とした信念が、キャリアの初期から一貫していたことに驚かされる。

この章では、ものづくりにおける「方法論」の重要性に気づいていく佐藤の成長過程が丁寧に描かれている。

続く第1章「ルールの確立」では、佐藤が定めた独自の方法論と、それをもとに制作された数々のプロジェクトが紹介される。電通のCMプランナー時代、佐藤は「音からつくる」という斬新な方法論を確立した。シアター1では選抜された約70本ものCMを上映し、隣接するシアター2では、その制作手法を佐藤自身の言葉で解説している。「音は映像を規定する」という考えのもと、従来の映像先行のCM制作とは真逆のアプローチを取った佐藤。音や濁音、語尾などを起点として映像を構築するこの手法は、多くのヒット作品を生み出すことになった。

どのようにしてそれらの作品が生み出されたのか、その思考プロセスを自身の言葉で紐解く解説は、創作の裏側を知る貴重な機会となっている。

「ルール」から「トーン」へ、佐藤雅彦の新境地

展示風景より

1990年代にテレビを見ていた人なら、文字列だけで瞬時にメロディとともによみがえるCMのフレーズの数々。商品名が繰り返され、リズミカルで抜け感があり、ユーモラスなこうした「音」の力が、人々を大いに惹きつけた。「音は映像を規定する」と佐藤は断言する。

1990年に入ると、佐藤は大きな転換点を迎える。これまで「方法論」を定めてCMをつくり続けてきた彼が、視聴者を惹きつける世界観と企業の目指すべきブランドイメージを同時に実現するための「トーン」の重要性に気づいたのだ。

第2章では、湖池屋の「のり塩」「スコーン」、NEC「バザールでござーる」、JR東日本のCM・ポスター広告などの事例を通して、この新たな「トーン」という方法論がどのように反映されているかを詳しく解説している。アウトプットは多種多様な表現を見せるものの、そこには共通の考え方が通底していることがわかる。

社会現象になるほど爆発的なヒットを飛ばした「だんご三兄弟」(1999)も、この「トーン」を発展させた先に生まれた作品だった。

「キャラクターがすごく苦手」という佐藤。バザールでござーるからポリンキー、だんご三兄弟など、数々の人気キャラクターを生み出してきたからこそ、周囲には「キャラクターが好き」だと勘違いされることもあるという。しかし実際は、それがないと伝わらないからやっているだけ。佐藤はいたって冷静だ。

佐藤はまた、「自分のセンスがすごい」ということではない、とも強調する。すごいのは「方法論」。方法論があれば、自分のセンスと離れて、自分が作ったとは思えないような作品を大量生産できると主張する。

「どのコンテンツもいきなりものをつくらず、まずどのようにつくるかを考える。方法論を決めてからものをつくると、自分の想像を遥かに超えたものが生まれる。いわば方法論は、ものづくりの鉱脈とも言えるだろう」と佐藤は語る。

第3章では、この「トーン」という方法論がもたらした結果として、電通を退社した後に佐藤が手掛けたゲーム作品『I.Q.』も紹介されている。また、その横にあるDシアターは必見だ。ここでは『だんご3兄弟』の制作秘話と、その大ブームに巻き込まれた佐藤の苦悩が、映像と本人の言葉で語られている。

『ピタゴラスイッチ』から見えてくる佐藤雅彦の「教育者」としての顔

展示風景より、「ピタゴラ装置」の実物

展示風景より、佐藤氏がこれまで集めてきた小物

佐藤雅彦の活動を語る上で欠かせないのが、NHK教育テレビの大人気番組『ピタゴラスイッチ』だ。本展では特別展示として、「ピタゴラ装置」の実物を4台展示。プロジェクターに映されたピタゴラ装置の映像と対応した装置の実物が照らされる仕組みは技巧に富んでいる。子どもから大人まで魅了し続けるこの装置は、慶應義塾大学の佐藤雅彦研究室による活動の一環として生まれたもの。第4章では、佐藤が表現者から「教育者」へと活動の幅を広げた経緯が明らかになる。

「本当は教育がやりたかった」と語る佐藤は、電通を退社後、1999年に慶應義塾大学環境情報学部(SFC)に招聘され、すぐさま研究室を立ち上げている。電通のCMプランナーだった佐藤が同大学に着任し、初めての研究会で黒板に書いたのは「compute=計算する」という言葉だったという。一見プリミティブに見えるこの研究内容だが、認知科学や計算幾何学といった佐藤が当初より関心を寄せていたテーマを、教育機関への着任と同時に本格的に展開させたものだった。

研究室では、佐藤がつねに問い続けている「どうすれば、伝わるのか」というテーマを、様々な視点から研究生らとともに実践してきた。「動きによって人の脳が何を認知するか」といった研究や、佐藤の表現において重要な位置を占める「本」の研究など、多角的なアプローチで「作り方」「分かり方」に迫っている。

様々なコンテンツを世に送り出してきた、独創的なコミュニケーションデザインの方法論。それを佐藤本人が手を尽くして来場者に伝えようとする本展は、“私も何か作り方を考えたい!”と、観る者のクリエイティビティを大いに刺激すること間違いなし!じっくりと時間をとって、鑑賞することをおすすめする。

トップ画像:横浜美術館「佐藤雅彦展」展示風景より、佐藤雅彦+桐山孝司《計算の庭》

文=鈴木隆一

写真=新井まる

【展覧会概要】

横浜美術館リニューアルオープン記念展

佐藤雅彦展 新しい ×(作り方+分かり方)

会期|2025年6月28日〜11月3日

会場|横浜美術館

住所|横浜市西区みなとみらい3-4-1

電話番号|045-221-0300

開館時間|10:00〜18:00 ※10月、11月の土曜日は20時まで ※入館は閉館の30分前まで

休館日|木曜日

料金|一般 2000円 / 大学生 1600円 / 高校・中学生 1000円 / 小学生以下無料

※要日時指定券予約