ダイアナ妃やフロイトに愛された、吉田博の版画に会いに行こう!

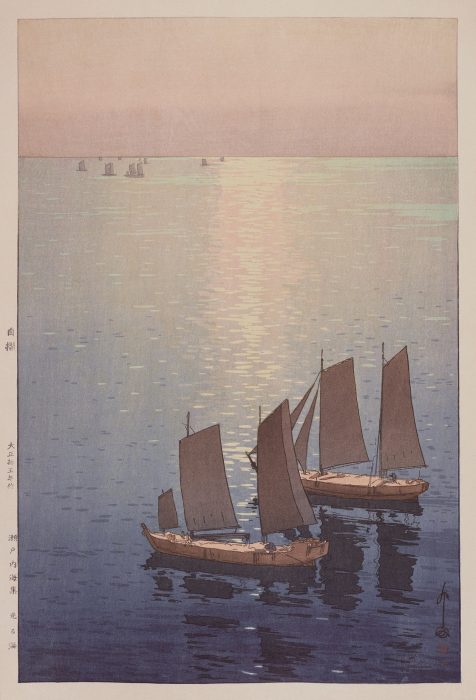

画面の四分の三を占める海。

透き通った水の上には、白い玉を散らしたように光が煌めき、はるか遠く、ほのかに紫がかった空へとつながっています。

見ているうちに、絵の中に吸い込まれそうな錯覚すら覚えてきます。

また、一歩下がれば、今度はまるで絵それ自体が淡い光を放っているかのように見えます。

《瀬戸内海集 光る海》 大正15(1926)年 木版、紙 37.2×24.7cm

この不思議な版画作品、《光る海》の作者は、吉田博。

明治時代の日本に生まれ、当初は水彩画・油彩画で才能を発揮し、活躍しますが、49歳から版画に本格的に取り組み始めます。

彼は、日本の伝統的な版画技法に、洋画の写実的画法を組み込み、木版画というジャンルにおいて、新たな表現を切り開きました。

その作品は、生前から海外でも高く評価され、フロイトやダイアナ妃など、多くの人に愛されました。

そんな彼の没後70年を記念した展覧会が、現在、上野・東京都美術館で開催中です。

本稿では、展覧会の出品作から選んだ数点と共に、その見どころをご紹介しましょう。

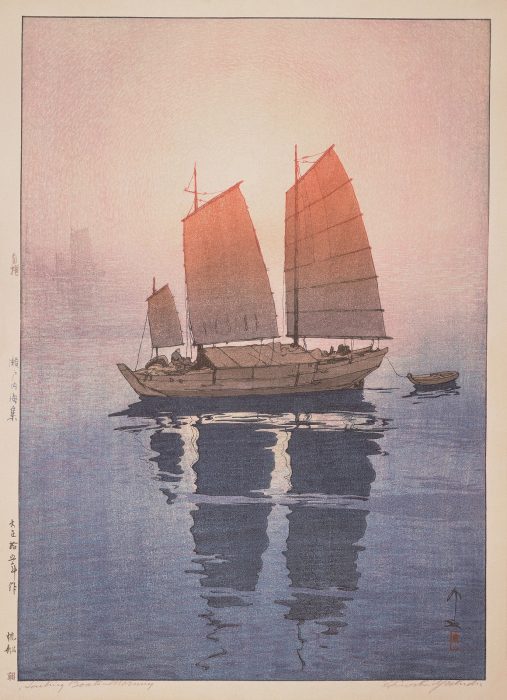

①<帆船>シリーズ

まず、ご紹介したいのは、こちらの<帆船>シリーズ。

版画の最大の特徴は、もととなる「版」さえあれば、同じ作品を大量に生産できることです。

その長所を大いに活かし、同じ版木を用いながら、色彩を替える(別摺)ことで、複数の異なる時間帯を表現したのが、連作<帆船>シリーズです。

《瀬戸内海集 帆船 朝》 大正15(1926)年 木版、紙 50.8×35.9cm

まず<朝>。あたりをほのかに紅く染めながら、太陽がゆっくりと上っていきます。

ほのかな紅を帯びた帆の向うに、ぼんやりと白い光の塊として表された太陽の存在が、神秘的です。

船の影を映し、静かに揺らめく水。

そして、朝もやの中には、ぼんやりともう一艘の船が認められます。

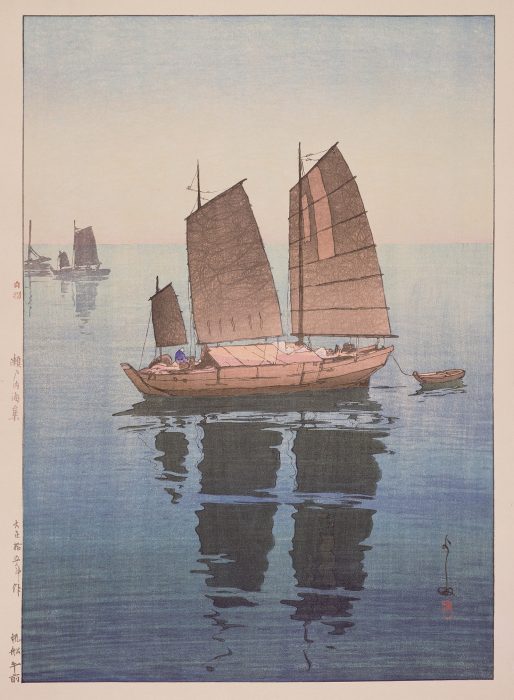

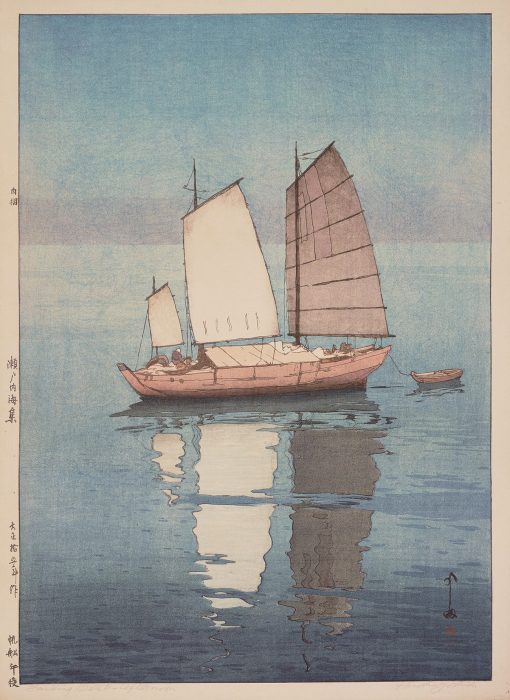

(左)《瀬戸内海集 帆船 午前》 大正15(1926)年 木版、紙 50.8×36.1cm

(右)《瀬戸内海集 帆船 午後》 大正15(1926)年 木版、紙 50.9×36.1cm

そして<午前><午後>、と―――時間が進み、あたりが明るくなってくると、遠くまではっきりと見わたせるようになります。

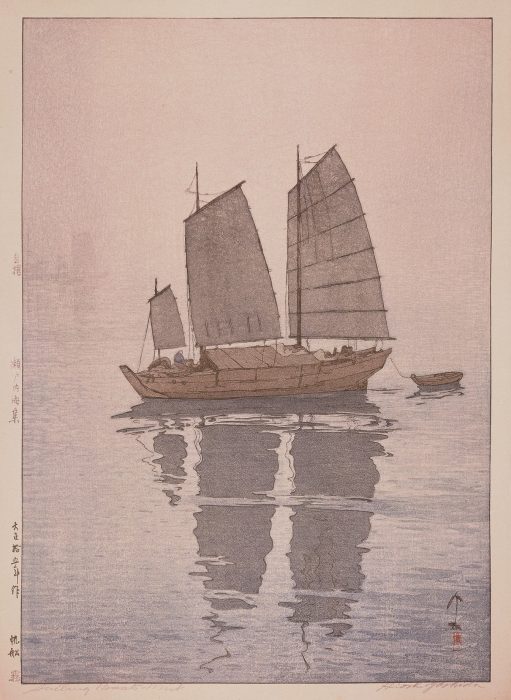

《瀬戸内海集 帆船 霧》 大正15(1926)年 木版、紙 50.9×36.0cm

しかし、霧がかかると、あたり一帯はグレーに塗りつぶされてしまいます。

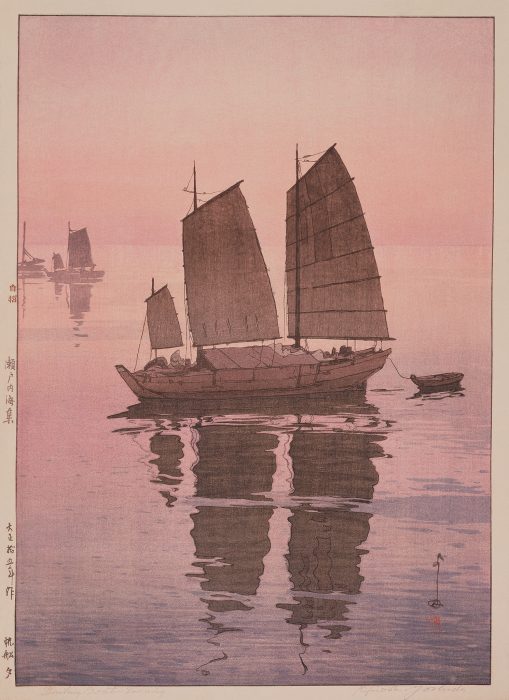

(左)《瀬戸内海集 帆船 夕》 大正15(1926)年 木版、紙 50.5×36.0cm

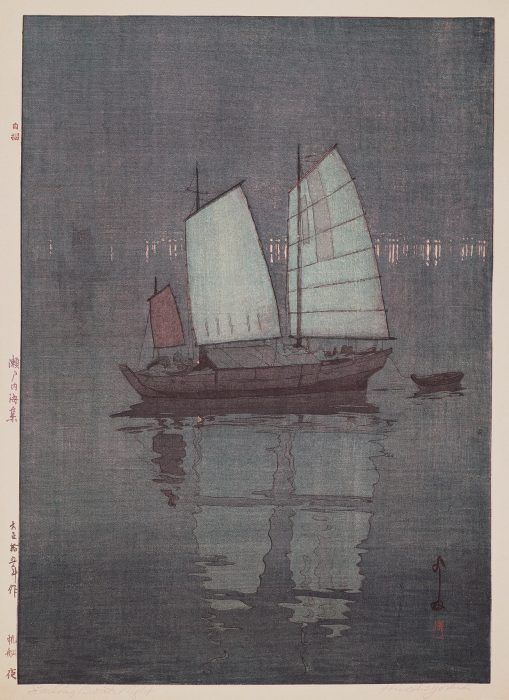

(右)《瀬戸内海集 帆船 夜》 大正15(1926)年 木版、紙 50.8×36.1cm

その後、あたりが柔らかな薄紅に染まる夕方を経て、

夜へ。

静かな闇の中、遠くに見える明かりが印象的です。

このように、一つのモチーフを、同じ構図で取りあげ、時間帯ごとの光の移ろいや色彩の変化を描き出していく作例としては、モネの〈ルーアン大聖堂〉や〈積み藁〉の連作が挙げられます

彼と同じことを、木版画において行ったのが、吉田でした。

彼は、時間ごとの光のうつろいや、それがもたらす色彩の変化、さらにはそこにただよう大気すらも表現、木版画の新たな表現をしてみせたのです。

《瀬戸内海集 帆船》シリーズより

会場では、このように連作6枚が一列に並べて展示されており、絵の世界の時間の緩やかな経過を楽しむことができます。

(左)《瀬戸内海集 帆船 朝》 (右)《瀬戸内海集 帆船 午前》

<午前>までは遠くに見えていた船が、<午後>では消えている、など、作者の遊び心を感じさせるポイントを見つけるのも、楽しみ方の一つです。

②技の探究―――<溪流>と、<亀井戸>

版画は、大きく分けて三つの工程に分かれます。

「版下(原画)の作成」(絵師)、「版(木)を彫る」(彫師)、そして「摺り」(摺師)。

浮世絵では、この三つのプロセスにそれぞれ別の担当者がつく分業体制を取っており、「版下」を担当する絵師(北斎や広重など)が、「彫り」や「摺り」に手を出すことはありませんでした。

が、吉田は版下制作だけではなく、「彫り」や「摺り」にも関心を寄せ、時には自らこれらの作業に挑戦、材料や道具の研究も尽くしていました。

《溪流》 昭和3(1928)年 木版、紙 54.5×82.8cm

こちらの<溪流>は、1926年から1928年に制作した「特大版」と呼ばれる大版の版画作品の一つです。

54.5×82.8cmというそれまでにない大きさのこの作品の制作にあたり、彼は自ら版木の彫りを手掛けています。

が、一週間ほど根を詰めたせいで、歯を痛めてしまったといいます。

しかし、渦巻く水や立ち上る水しぶきなど、緻密で、動きある線描表現は、まさに彼自身がもっとも表現したかったポイントであり、そのためにも人任せにはせず、自分で納得いくまで突き詰めたかったのではないでしょうか。

彼の表現への探究は、彫り(線描)だけではなく、摺り(色彩表現)にも及びます。

浮世絵の摺りが平均10数回だったのに対し、吉田は平均30数回と、その約三倍もの回数を重ねていたのです。

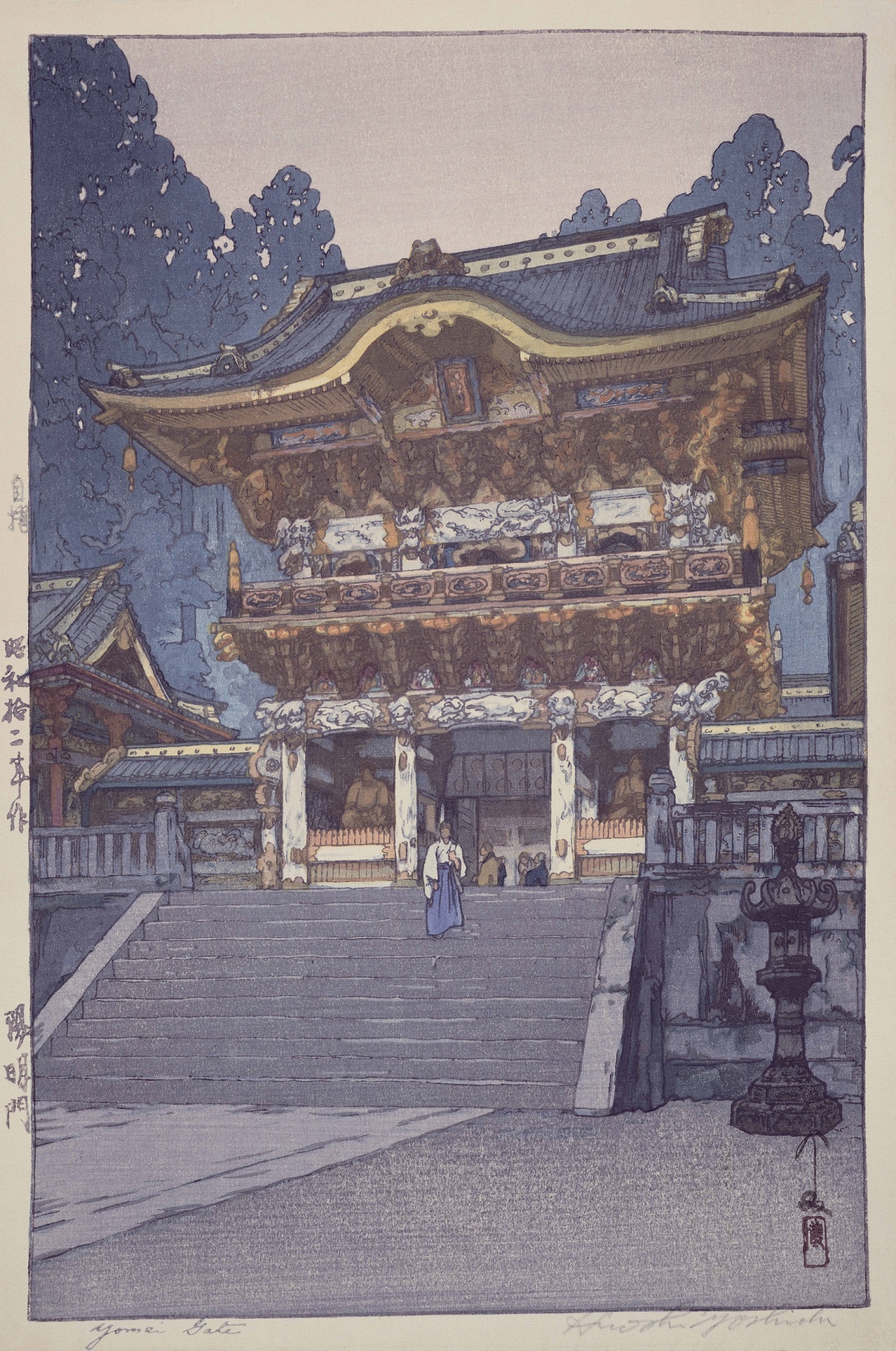

しかも、こちらの<亀井戸>の場合は88回、そして<陽明門>に至ってはなんと96回もの破格の回数を以て完成されています。

《東京拾二題 亀井戸》 昭和2(1927)年 木版、紙 37.5×24.7cm

《陽明門》 昭和12(1937)年 木版、紙 37.9×24.8cm

<亀井戸>における水の透明感、そして<陽明門>の複雑な構造や古びた質感。それらを再現するため、摺りを重ね続けた、その執念には鬼気迫るものすら感じられます。

版下の制作だけではなく、彫りや摺り、全てにこだわりぬき、妥協を許さなかった、そんな吉田の版画作品の一枚一枚は、まさに膨大な「熱量(エネルギー)の塊」と言っても過言ではないのかもしれません。

③「山の画家」吉田博

「私は画家だから、従って画(え)の対象として、山を観る。山岳の美に、魂を打たれつつ、その美を画布(カンバス)の上に再現するということは、私にとっては無上の喜びなのである」(吉田博)(安永幸一監修、『吉田博画文集』、東京書籍、p.6)

《冨士拾景 朝日》 大正15(1926)年 木版、紙 53.3×71.2cm

吉田が、幼少期から絵を描くことと同じくらい愛し、打ち込んだのが「山歩き」でした。

毎年夏には、日本アルプスに登るのが習わしで、富士山にも幾度も訪れています。

麓から、そして登る途上、山の中腹で見た風景や、自分と同じ登山者たちの姿、そして頂上からの風景など、あらゆる視点から、山を取り上げ、描いた彼は、まさに「山の画家」でした。

《日本南アルプス集 露営 北岳間の岳》 昭和3(1928)年 木版、紙 24.6×37.6cm

彼は山に登ると、そこに滞在して、理想的な天候や描きたい雲、光のさまを待つのが常でした。

「冨士拾景」シリーズの一つ、<御来光>は、そんな彼だからこそ描くことのできた一枚でしょう。

《冨士拾景 御来光》 昭和3(1928)年 木版、紙 25.0×37.5cm

眼下に広がるはるかな雲海。そしてはるか遠く、朝日に染められた雲と空。

前景に目を向ければ、陰になった山に登る人間たちの姿も認められますが、その存在の何と小さなことでしょうか。

しかし、彼らの存在は、この自然の雄大さや神々しいまでの美しさをより引き立てるアクセントとなっているのです。

富士山は、北斎をはじめ多くの絵師・画家によって取り上げられてきました。

が、このような頂上から眺めた雄大な風景は、登山家でもあった吉田だからこそ描けたものではないでしょうか。

49歳で版画の道に進んで以来、約20年間で吉田が制作した版画は約250点にのぼります。

その一点一点に、膨大な手間とエネルギーが注ぎ込まれているのは、これまで見てきた通りです。

そして、制作過程の中で、多くの迷いや失敗も生じたであろうことは、想像に難くありません。

ですが、決して妥協することなく、表現を追求していったその姿勢は、頂上を目指して歩き続ける、「登山」にも通じるものがあるのではないでしょうか。

今回の展覧会では、版画作品だけではなく、版木や、初期の油彩・水彩作品、写生帖など、彼の作品の「礎」、あるいは「根」と呼ぶべきものも見ることができます。

是非、この機会に触れてみてください。

文=verde

写真=新井まる

【展覧会情報】

没後70年 吉田博展

会期:2021年1月26日(火)~3月28日(日) ※会期中、一部展示替えあり

会場:東京都美術館 企画展示室

休室日:月曜日

開館時間:9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)

お問い合わせ先:TEL:03-5777-8600(ハローダイヤル)