ミュシャ展に行く方必見!臨床心理士が読み解く「ミュシャ」〜芸術家たちの人生〜

アール・ヌーヴォーを代表するミュシャの展覧会が3月8日(水)から国立新美術館で開催されたことは、みなさんもすでにご存知かと思う。私の周りでは、昨年から続々と「来年、ミュシャ展がくる!」と開催を心待ちにしている声が多く上がっていた。

しかし、ミュシャの絵は何となく目にしたことはあるが、彼自身のことをあまり知らないという人も実は多いのでないだろうか。私もその1人である。絵画の世界においても、ミュシャを研究している人は比較的少ない方だという。

今回の展覧会の目玉は、何と言っても幻の作品とも言えるあの「スラヴ叙事詩」が20点全て展示されていることだ。

何が、どう『あの』なのか。この記事では、ミュシャの人生を知ることで、その真意を探っていきたい。

————————–

[芸術家ミュシャ]

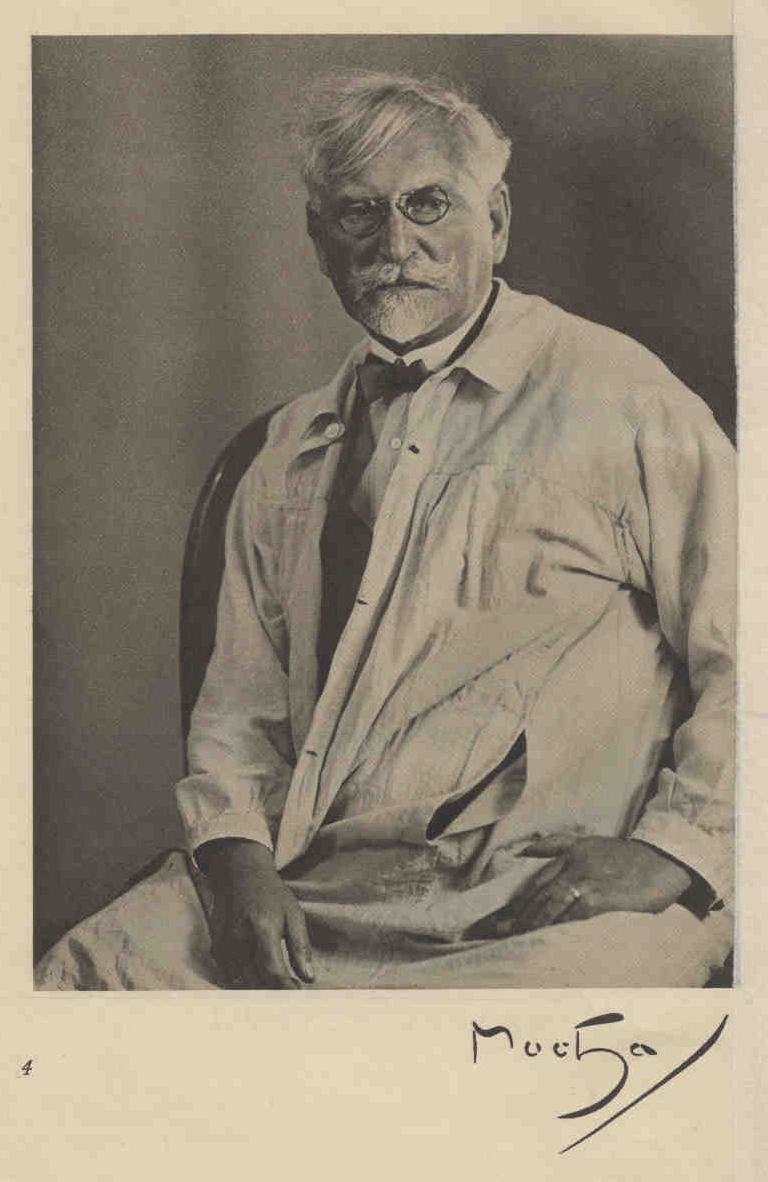

アルフォンス・ミュシャ 1928年

1860年オーストリア帝国領のモラヴィア(現在のチェコ)と呼ばれる地でミュシャは誕生した。

15歳の時には、裁判官の書記として働くかたわら絵を描いていたそうだ。19歳で、ウィーンへ行き、舞台装置の制作の工房で助手となる。27歳の頃、ミュンヘンのアカデミーを卒業し、パリのアカデミーに入学をして、絵を学び続ける。日の目を浴びない下積みの青年期が続いたそうだ。

しかし、1894年、彼が34歳の時に、舞台女優のサラ・ベルナールのポスターを制作したことから一夜にして大きな成功を手に入れる。デザインの注文が殺到し、生計を立てるために手がけていた雑誌の挿絵の方も認められていく。フランスで一躍有名となったミュシャ。しかし、その後の生活が派手になることはなく、これまでと変わらず作品の制作に力を注いでいたという。地に足がついていた実直な性格だったと伝えられている。

その後、彼は家族にも恵まれた。44歳で結婚、49歳では女の子、55歳で男の子が誕生した。私たちが思い浮かべる「芸術家」のイメージの中では、いわゆる順風とも捉えかねない人生であったようにも感じる。

[ミュシャとスラヴ叙事詩]

1910年、50歳になったのを機にボヘミアに戻った彼は、ある大富豪から金銭的援助を受け、その資金をもとに約16年間にわたり「スラヴ叙事詩」を制作する。当時の彼の祖国は多くの住民がスラヴ民族だった。この作品は、そのスラヴ民族に伝わる神話を含めた壮大な歴史画だ。1918年に民族独立を勝ち取るに至るまでの長きにわたるプロセスが年代順に描かれた連作となっている。そして、およそ6×8メートルという驚くほどの大きさだ。

スラヴ叙事詩「原故郷のスラヴ民族」 1912 年 プラハ市立美術館 ©Prague City Gallery

彼はどうしてこのスラヴ叙事詩を制作したのだろうか。

誰かから依頼を受けていたわけでもなかった。おまけに、この頃の彼の人気は陰りが見え始めており、なんとこの作品にいたっては、当時の美術界の中では古いスタイルの絵画とみなされ、あまり評価を得られなかった。

何度もアメリカに渡り、叙事詩を書くための資金を集める。そして、誰からも頼まれていない、スラヴ人の歴史画20作品約16年近くひたすら描き続けた彼。それほどまでに描きたいと渇望した何か。

彼の中にあったものは、いったいなんだったのだろうか……。

[祖国への想い]

彼が生まれた当時のチェコは、オーストリア=ハンガリー帝国の一部であった。チェコ民族復興運動が大きな高まりを見せたこの時代の下で彼は育った。愛国主義、民族主義の活動家としての顔ももっていた彼は、パリに渡った後も心の中に祖国への想いを抱き続けた。パリで汎スラヴ主義(スラヴ民族の連帯と統一を目指している)の波を目の当たりし、自身もスラヴ協会を設立する。バルカン半島へ出向いた際は、外国の支配を受けているその土地の人々に強く心を痛めた。

スラヴ叙事詩は、長きにわたる大国からの制圧に苦しみながらも、様々な文化と融合して民族としての誇りを持ち続けた彼らの姿が表現されているのだ。

彼が祖国に戻ってから8年後の1918年、ハプスブルク家が支配するオーストリア帝国が崩壊した。そして、チェコスロバキア共和国が成立。ミュシャは新国家のために紙幣や切手、国章などのデザインに関わる。一説によると無償で引き受けたとも言われている。チェコ人の愛国心がつまった作品やプラハ市庁舎のホール装飾等も手がけたそうだ。自由と独立のために闘志を燃やしていたというミュシャの喜びは、どんなに大きなものであったかがわかる。

《自力II》 1911 年 プラハ市立美術館 ©Prague City Gallery

[ミュシャのアイデンティティ]

彼の作品に対する大きなエネルギーの原動力は、こうした祖国独立の時代に育ったという、彼の「アイデンティティ」に関わるものだったのではないだろうか。

人々のアイデンティティは、「傷」や「痛み」と大きく関係があるだろう。自分の傷を「どう捉えるのか」「どう向き合うのか」によって自身のアイデンティティが色付けされていく。そこには、気づかぬうちに歴史的・文化的な背景が影響していることがあるのだ。

一見、私たちは、自分自身の傷や家族の傷が大きく自分を左右していているように思う。しかし、自分の傷がどこから来るのかを探った時、それはもう1つ上の世代から、その傷はまたもう1つ上の世代からの傷から引き継がれていることが多くある。今のこの現代においても、自身が育った家族の悩みが時代を遡り戦争のトラウマと結びついているというようなことは、往々にしてある。

こうして、個人の傷は、その時代のその国の歴史的な傷と深く見えない糸で繋がっているのだ。個人の傷は、その国、その民族の傷だ。闘いの後の国の傷と向き合った時代を知っている人はそのことが一番よくわかっているのだろう。そして、ミュシャもまた、その1人であったのだろう。

彼の最期もまた、大きな歴史の渦にのまれていく。

独立からわずか20年後の1939年に、ナチスにより、チェコは解体させられてしまうのだ。プラハにいたミュシャは、占領してきたドイツ軍から、愛国心を促す絵を描いているという理由で目をつけられてしまう。スパイの嫌疑をかけられて数日間の尋問を受ける。釈放されるも、数ヶ月後、肺炎が悪化してこの世を去る。その後の祖国の解放を知らないままに……。

しかし、きっと、彼はわかっていたのではないだろうか。彼らの「祖国」がなくなる、ということは決してありえないことだということを。どんなに占領されても、地図上から祖国が無くなったとしても、それは、アイデンティティとしてしっかりと私達の中に刻まれているからである。

《スラヴ叙事詩》を制作するアルフォンス・ミュシャ、ズビロフ城アトリエにて 1923年

彼の全てが刻まれた「あの」幻の作品ともいえるスラヴ叙事詩が20点全て展示されるのは、この展覧会がチェコ国外世界初!である。ぜひ、その迫力をこの目で見たい。

<参考文献>

『ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展 〜パリの夢 モラヴィアの祈り〜』(展覧会図録) 千足伸行・佐藤智子監修 森アーツセンター 2013

『ミュシャ展』(チラシ)国立新美術館 2017

文:Yoshiko

【ミュシャ展】

会場:国立新美術館 企画展示室2E

会期:2017年3月8日(水) – 2017年6月5日(月)

開館時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで) ※入室は閉室の30分前まで

休館日:毎週火曜日

観覧料:一般1600円、大学生1200円 高校生800

HP:http://www.mucha2017.jp/