2025年9月13日(土)~11月30日(日)の期間、愛知県の愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかで、国際芸術祭「あいち2025」が開催されています。

2010年から3年ごとに開催されていた「あいちトリエンナーレ」は、前回から名称を変え、今回で6回目の実施となります。芸術監督を務めるのは、シャルジャ美術財団理事長兼ディレクターにして国際ビエンナーレ協会(IBA)会長であるフール・アル・カシミ。芸術祭のテーマに「灰と薔薇のあいまに」を掲げる今回は、世界22の国と地域から62組のアーティストおよびグループが参加しており、国内からは26組、現代アートでは54組が作品を展示、パフォーミングアーツでは先鋭的な演劇、ダンスなどの9演目の上演が予定されています。

以下、作品数が最も多い会場となる愛知芸術文化センターで気になった展示をご紹介します。

色彩や質感で感覚を揺り動かし、思考を促す

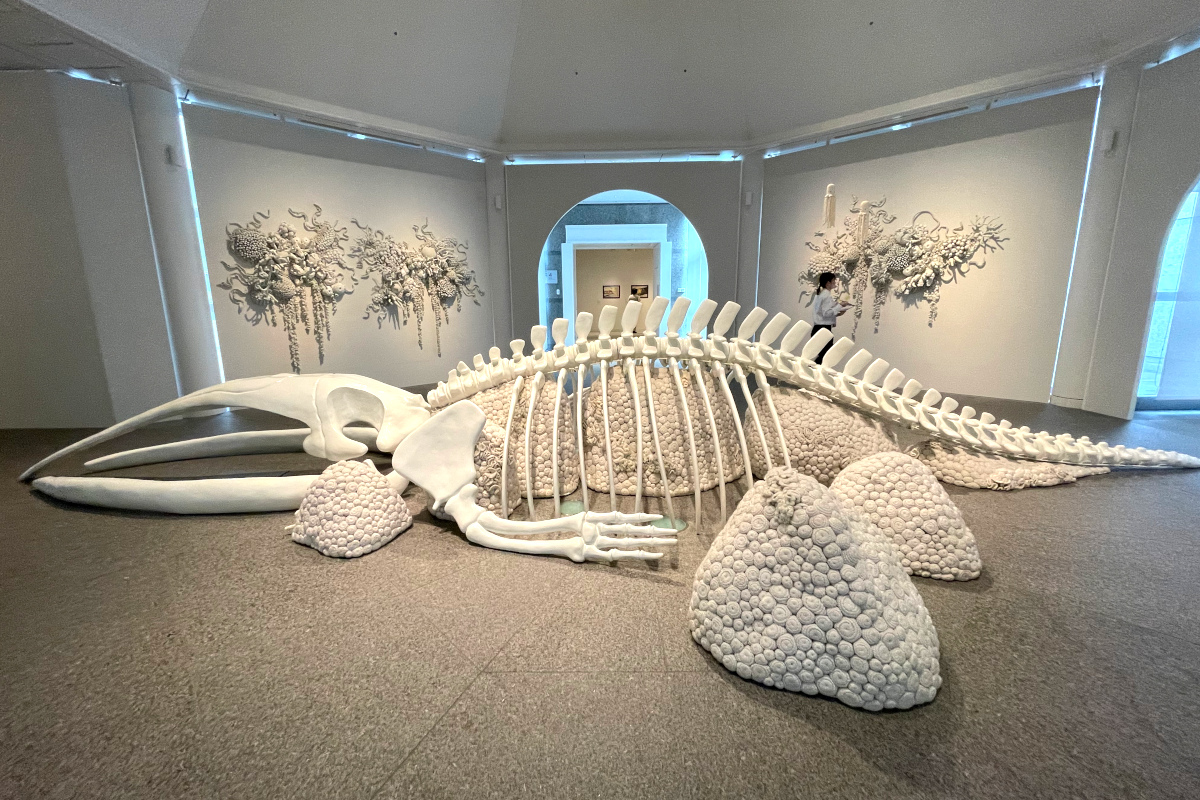

愛知芸術文化センターの会場10階に入ってすぐに目に入るのは、ムルヤナ(マングモエル)のカラフルな生物たち。ムルヤナはアルバイトをしていた時に編み物にのめり込み、毛糸や布を使って制作するようになりました。本展の《海流と開花のあいだ》では、記憶の中にある理想的な海をつくりだし、色鮮やかな珊瑚や魚たちを温かみをもって表現しています。一方で、カラフルな海を通過すると、温暖化による死の海を想像させる白い世界が。海の豊かさと共に、向き合わなければならない問題を示すようでした。

ムルヤナ《海流と開花のあいだ》(部分)2019-

ムルヤナ《海流と開花のあいだ》(部分)2019-

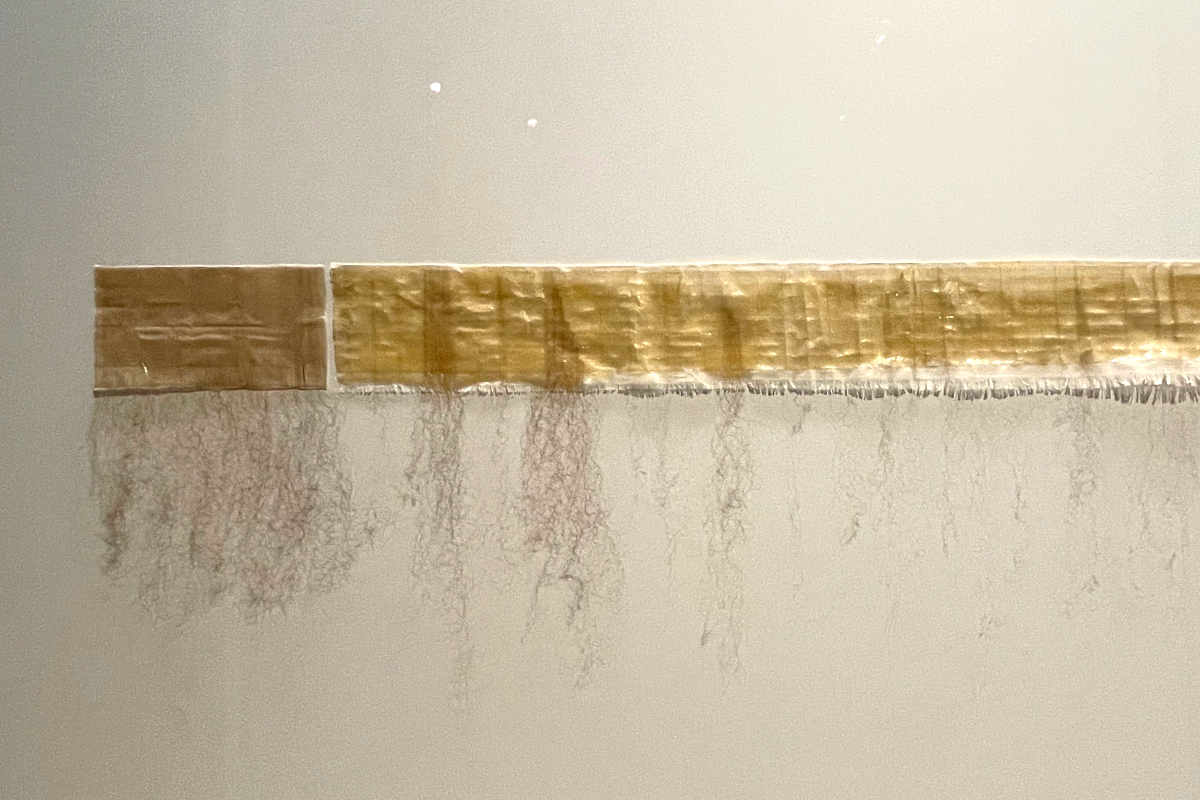

アフラ・アル・ダヘリの作品は、美容師として働きながら美術を学んだ作家のキャリアが生きています。セメントを使った《スプリットエンズ(枝毛)》は、ものごとの始まりと終わりや、始まりに至る時間と空間を示します。天井から垂れ下がるロープで区切られた空間は、体を動かすことで作品を肌で感じられるように意図しているとのこと。集めた髪をテープで留めて伸ばす《一本ずつ―<解きほぐす>シリーズより》は、髪の繊細さや力強さを示しています。

手前:アフラ・アル・ダヘリ《スプリットエンズ(枝毛)》 奥:アフラ・アル・ダヘリによるロープで区切られた空間

アフラ・アル・ダヘリ《一本ずつ―<解きほぐす>シリーズより》(部分)

ガラスや磁器土の性質を活かした小川待子の作品は硬質かつ静謐で、見入ってしまう美しさがあります。水が今にも零れ落ちそうにも、天からの恵みを湛えているようにも見える《水盤》は、作品の水色がガラス越しの空を閉じ込めているような詩情が漂います。〈記憶と結晶〉シリーズは磁器土とガラスが融合しており、時間を閉じ込めた結晶を掘り起こしたような壮大なスケールを感じさせる作品でした。

小川待子《水盤》2024

小川待子《記憶と結晶:五つの山》2020

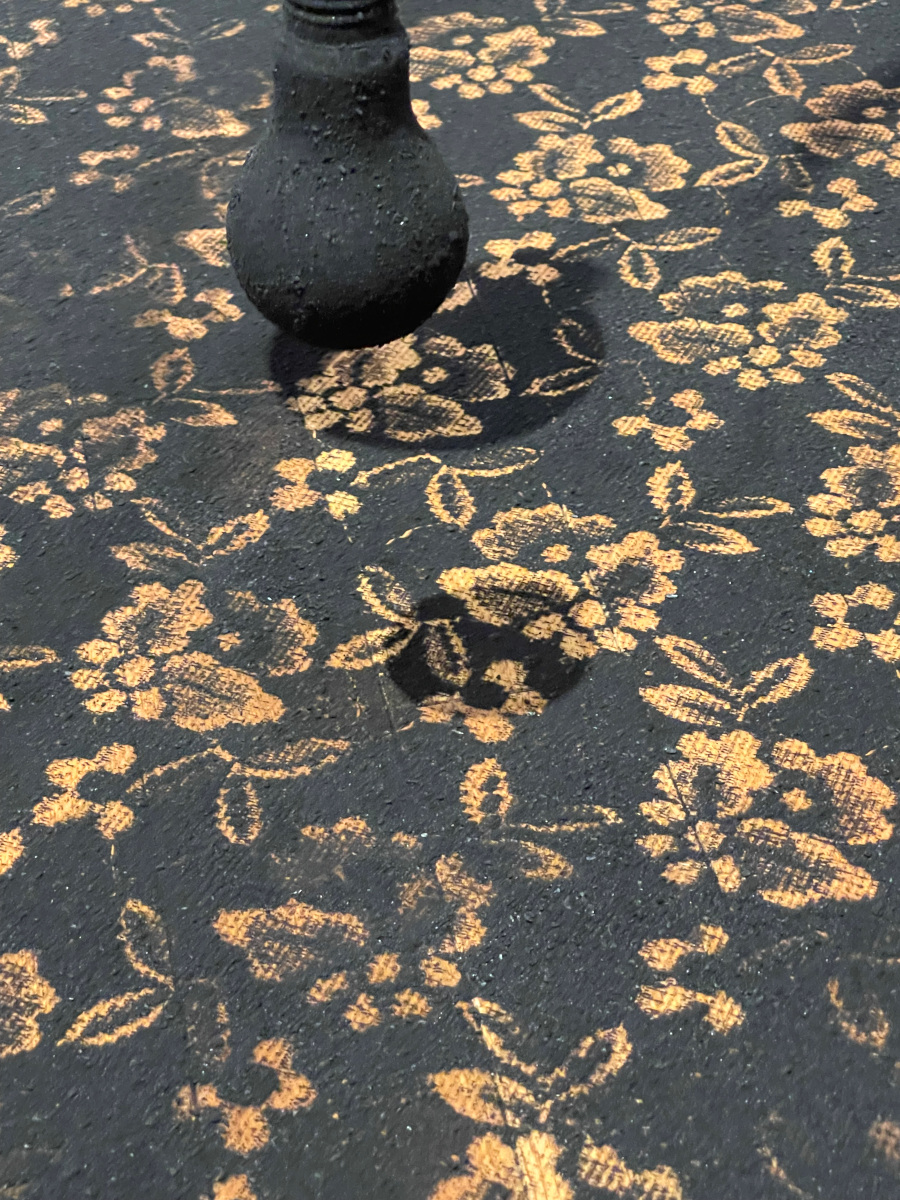

漆黒の墨が花柄の布のように床へ広がっているのは川辺ナホの作品。石炭の主要産地である福岡県で生まれた川辺は、木から水蒸気などが抜けて炭素が残った炭でインスタレーションを展開、今回は近代以降のエネルギー産業の要である「碍子(がいし)」に注目し、碍子や炭、電線や日常的なものを使って人間と炭の関係性を表現しています。

川辺ナホ《INSULA(島)》(部分)2025

川辺ナホ《INSULA(島)》(部分)2025

自然を見つめ、人間へ眼差しを向ける

動物にまつわる平面作品が結集しているエリアも。戦時における名古屋市東山動物園で行われた猛獣の殺処分の後、水谷清、太田三郎、宮本三郎は、猛獣がいない寂しさを補おうと発案された「猛獣画廊壁画」を手がけました。同じ空間では、杉本博司がアメリカ自然史博物館などのジオラマを撮影し、写真のなかで動物たちの生を取り戻そうと試みた〈ジオラマ〉シリーズを鑑賞できます。

「猛獣画廊壁画」と杉本博司の〈ジオラマ〉シリーズの展示

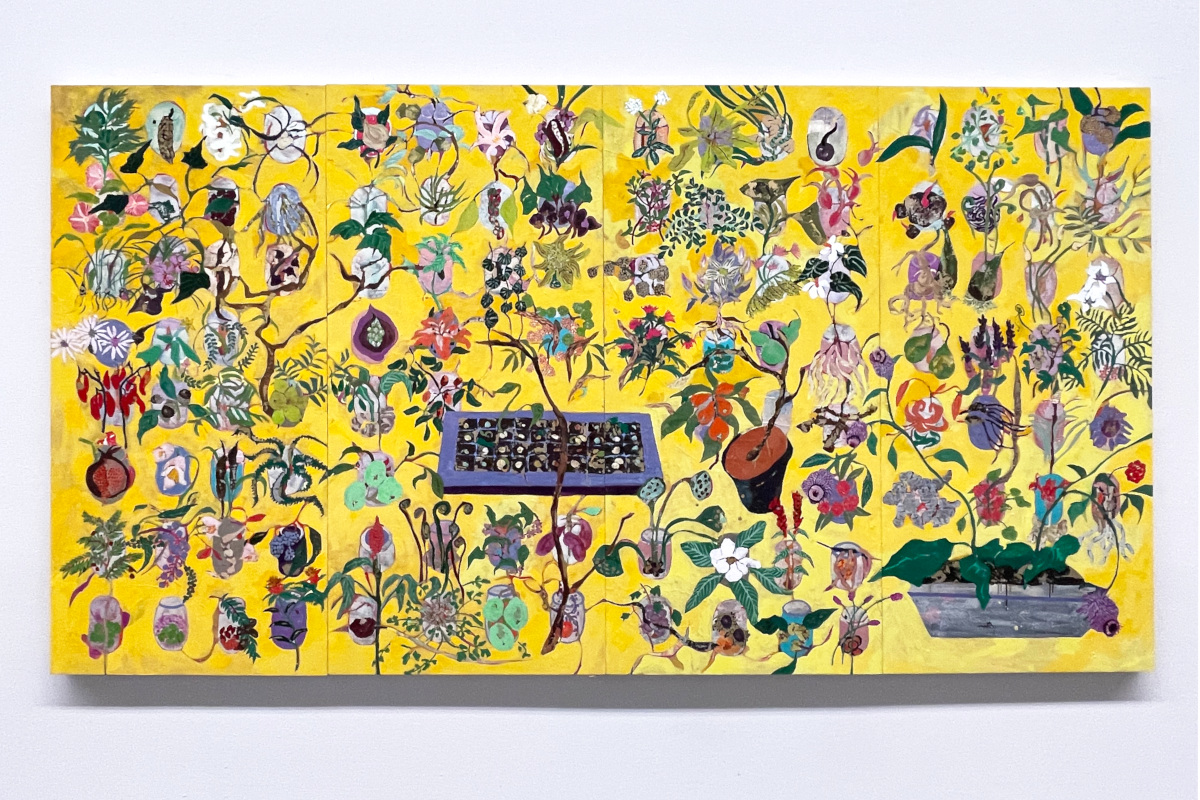

カマラ・イブラヒム・イシャグと浅野友理子は、植物をテーマとし、自然の関係性や生命の循環を連想させる力強い作品を提供しています。カマラ・イブラヒム・イシャグは育ったスーダンの伝統的な美意識に異を唱え、女性に対する支配や束縛をなくすために活動している先駆的なアーティストです。浅野友理子は食文化や植物の利用方法を学ぶために様々な土地を来訪し、記録を絵画化しています。

カマラ・イブラヒム・イシャグの展示空間

浅野友理子《綯い交ぜの庭》2021

ジョン・アコムフラの3チャンネル映像インスタレーション《眩暈の海》は、BBCの自然史班と一緒に撮影した映像で、人間と海の関係を考察する作品です。J・M・W・ターナーの海景画、テオドール・ジェリコーの《メデュース号の筏》、カスパー・ダーヴィト・フリードリッヒの風景画を参照し、捕鯨やホッキョクグマ猟、奴隷船や海難事故、核実験場といったシーンが展開します。場面には詩や小説などのテキストが挿入され、映像世界に引き込まれました。

忘却や暴力に抵抗し、希望を探る

バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメの《忘却が唇を奪わぬよう:私たちを震わせる響きだけが》は、パフォーマンスを通じて暴力や強制移住などを語り継ぐプロジェクトの一部で、ビデオ・コラージュのインスタレーションとして提示されます。パレスチナ、イラク、シリア、イエメンの人々が歌い踊る映像やオンライン動画などがパフォーマンスと融合し、静かながらも強く伝わる映像が記憶に残りました。

バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメ《忘却が唇を奪わぬよう:私たちを震わせる響きだけが》2020-22

愛知芸術文化センター内の旧レストランを活用した展示も。旧レストランのホールにあるミルナ・バーミアの《サワー・コード》はトウガラシやオクラ、ニンニク、クローブを模した陶器のオブジェを吊り下げた作品。食材の中にはパレスチナの詩人の詩句や護りの象徴である目が描かれたものもあります。

キッチンの《ビター・シングス:オレンジの名のもとに》は、同じくミルナ・バーミアの作品で、喪失や亡命、抵抗を象徴する苦いオレンジから港町ジャッファの甘いオレンジへと至る物語を示す映像と、ジャッファ・オレンジの陶器の彫刻で構成されます。レストランの残り香が漂う空間で、嗅覚と記憶との相性の良さを実感しながら鑑賞できる空間でした。

ミルナ・バーミア《サワー・コード》2024

ミルナ・バーミア《ビター・シングス:オレンジの名のもとに》(部分)2024

戦争と記憶といったテーマを広い手法で探求するダラ・ナセル。今回出展されている《ノアの墓》は、旧約聖書における「ノアの箱舟」の物語を現代の文脈で解釈するもので、土を固めた壁などはレバノンの墓、ドームはヨルダンの墓、土嚢袋はトルコの墓と、ノアの墓があるとされる三つの地域を示し、円環状の形は自分の尾を飲み込むウロボロスを象徴しています。各地で取った拓本と日本の藍染の布は、土地の記憶を織り込んでいるかのようです。紛争や衝突を連想させつつも、希望も予感させる作品でした。

ダラ・ナセル《ノアの墓》(部分)2025

天井絵と壁画のような大型の絵画で構成されているのは、イラク出身で現在はアメリカを拠点に活動するバーシム・アル・シャーケルによる作品。2003年のイラク戦争における爆撃の際に目撃した光景を描いた〈4分間〉シリーズの一部で、下から見上げると空爆された空のようにも見えます。描かれているのは死ではなく爆発のあとの刹那で、新しい始まりを示し、破壊と共に希望を感じさせます。新作の小型作品には鮮やかな色彩で花々が描かれて、つつましくも明るい未来を象徴するかのようでした。

上:バーシム・アル・シャーケル《スカイ・レボリューション》 左下:バーシム・アル・シャーケル《空の寓話》 右下:バーシム・アル・シャーケル《新たな誕生》

バーシム・アル・シャーケルの新作の小型作品

本展は、詩的なテーマの中に重厚な問題を内包しつつ、感覚へダイレクトに伝わる作品が選ばれており、感情や記憶を強く揺さぶられたように思います。日本では紹介されることの少なかったアーティストを含む多彩な作品を広く展覧する国際芸術祭「あいち2025」は、2025年9月13日(土)~11月30日(日)の期間、愛知県の愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかで開催中。

文・写真=中野昭子

【展覧会概要】

国際芸術祭「あいち2025」

会期|2025年9月13日(土)~11月30日(日)

会場|愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなか

料金|フリーパス:一般3,500円 学生(高校生以上)2,300円 1DAYパス:一般2,100円 学生(高校生以上)1,400円