変革の時代に生まれた“日本発”アートの軌跡「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現1989–2010」

掲載画像はすべて「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現1989–2010」」国立新美術館 2025 展示風景

東京・六本木の国立新美術館にて、 1989年から2010年までの約20年間に焦点を当てた大規模展覧会「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現1989–2010」が始まっている。会期は12月8日まで。

展覧会の最大の特徴は、「日本現代美術」の枠組みを超え、日本人作家だけでなく、日本に触れながら創作活動を行った外国人アーティストの作品も積極的に取り上げていることだ。国立新美術館と香港の現代美術館M+が手を組んだ国際協働企画として、国境を越えた多角的な眼差しで日本発の創造性を読み解こうとしている。

プリズムが光を分散させて虹色のスペクトルに分けるように、一筋の光のように進む時代を異なる切り口で可視化する試みと言えるだろう。

起点となる1989年は日本にとって象徴的な年。昭和天皇の崩御により新たな時代が幕を開け、世界規模では冷戦終結とベルリンの壁崩壊によってグローバル化の波が押し寄せた。本展では、この歴史的転換点から2011年の大震災直前までを一つの時代区分として捉え、変動する社会情勢の中でアーティストたちがどのような表現を生み出したかを、5つの章構成で紹介している。

展示風景より

「プロローグ」では、高度経済成長を背景に日本が国際アートシーンに参入していく過程を、貴重なアーカイブ写真で振り返る。1980年代のバブル景気は、美術界にも劇的な変化をもたらした。政治的安定と経済成長を実現した日本は、アジアの中でも特に魅力的な創作拠点として注目を集めるようになり、ヨーゼフ・ボイスやナムジュン・パイクといった世界的アーティストが続々と来日。一方で日本人作家も「ドクメンタ」や「ヴェネチア・ビエンナーレ」などの国際舞台に本格参加し始めている。

ここではこうした動きを、国立新美術館が所蔵する充実したアーカイブ資料を通じて、ダン・グラハムら海外作家の日本滞在記録なども紹介しながら、美術界のグローバル化の実態を具体的に紹介している。

続く「イントロダクション」では、昭和から平成への移行期に登場した革新的な作品群を取り上げる。森村泰昌の《肖像(双子)》(1989年)や椿昇の《エステティック・ポリューション》(1990年)など、この時代を象徴する作品が一堂に会する。アーティストたちは絵の具に頼らず、レゴブロック、ランドセル、プラスチック製品など、従来「芸術」とは無縁だった日用品や大量生産品を積極的に作品に取り込んでいる。

村上隆、中原浩大、柳幸典、大竹伸朗といった現在も活躍する作家たちが、ポップカルチャーを巧みに引用しながら同時代の社会情勢を鋭く反映させた表現を展開。激動の社会と向き合った作家たちの思考と実践を体感できる空間となっている。

展示風景より、(手前)椿昇 《エステティック・ポリューション》(1990、金沢21世紀美術館蔵)

大竹伸朗 《網膜(ワイヤー・ホライズン、タンジェ)》(1990–93、東京国立近代美術館像)

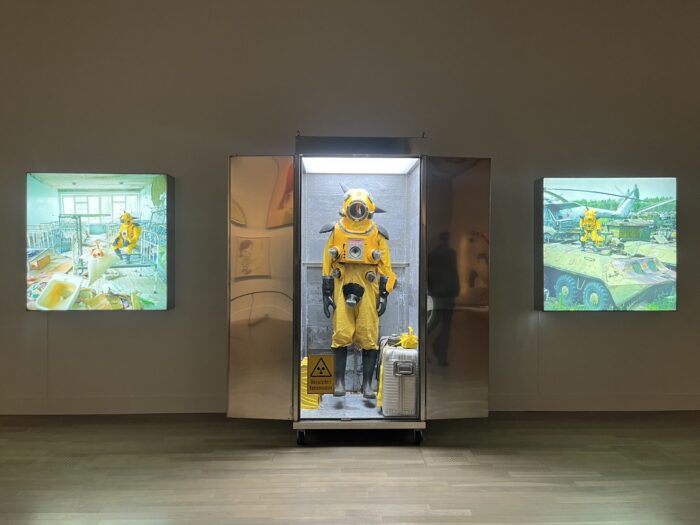

以降の展示空間では、本展タイトル「時代のプリズム」に呼応するように、「レンズ」という独特な切り口で各テーマを設定している。「レンズ1:過去という亡霊」では、戦争を直接体験していない戦後生まれの作家たちが、どのようにして歴史の重荷と向き合い、それを芸術表現に昇華させてきたかを検証。その作品の一つに、ヤノベケンジの《アトムスーツ・プロジェクト》(1997年)がある。1986年の原発事故でゴーストタウンと化したチェルノブイリに、自作の防護服を身にまとって実際に足を踏み入れ、その光景を記録したもので、SFやゲームの世界でしか見たことのない終末的風景が「現実」として存在することを、身をもって証明した作品だ。

ヤノベケンジ (両端)《アトムスーツ・プロジェクトより》、(中央)《コンタミネイティッド・アトムスーツ》(いずれも1997、広島市現代美術館蔵)

展示風景より、(左)奈良美智《Agent Orange》、(右)《Agent Orange in Disguise》(いずれも2006年、個人蔵)

奈良美智の作品群では、手にナイフを持つ子どもたちが描かれ、ベトナム戦争で使用された枯葉剤を連想させる表現が見られる。パンク・スピリットに貫かれた反骨精神が、戦争の記憶を現代的感性で表現している。ポストコロニアリズム、移民、多様性、戦後のトラウマといった課題を咀嚼しながらも、襲いかかる災害や人為的テロの恐怖を体験した世代だからこその表現といえる。

そのほかにも、米田知子、下道基行、高嶺格、山城知佳子、会田誠、小泉明郎といった日本人作家に加え、海外からもサイモン・スターリングが参加。広島と冷戦をテーマにした作品を通じて、国境を越えた歴史認識の共有を試みている。戦後80年を迎える今だからこそ、直接体験のない世代による「記憶の継承」の試みが、より深い意味を持って迫ってくる。

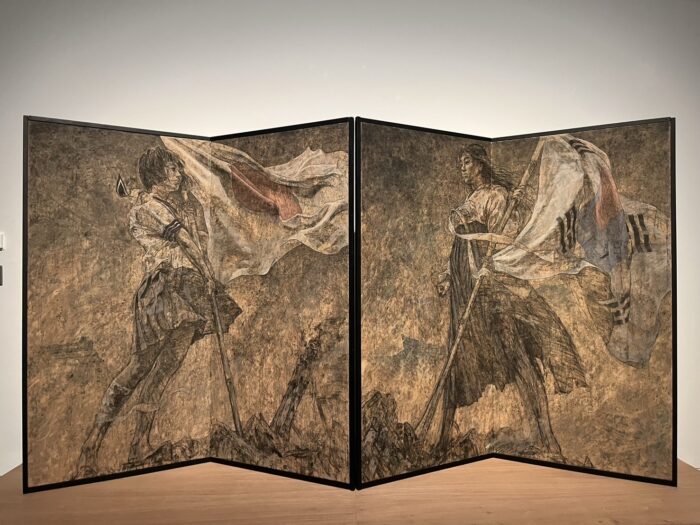

会田誠 《美しい旗(戦争画RETURNS)》(1995、東京国立近代美術館蔵)

1990年代から2000年代にかけて、世界は急速なグローバル化の波に飲み込まれていく。人、物、情報の移動が劇的に活発化する一方で、逆説的に民族や国家のアイデンティティを強く主張する動きも各地で高まった。この複雑な時代状況の中で、アーティストたちは「自分とは何者なのか」という根源的な問いに向き合うことになる。

「レンズ2:自己と他者と」では、冷戦終結後の混沌とした世界情勢の中で、自己と他者の関係を見つめ直したアーティストたちの挑戦を紹介する。彼らの表現の特徴は、プライベートな個人的体験とパブリックな社会的問題を巧みに往復させながら、そこに鋭い批評性を込めている点にある。

自分自身を客観視するためには、他者からの視線が不可欠だ。この相互のまなざしの交換を通じて、ジェンダーやナショナリティといった従来当然とされてきた概念に疑問を投げかける作品群が展開されている。

西山美なコ、石内都、長島有里枝、笠原美智子、そして韓国のイ・ブルといった女性アーティストたちによる力強い表現だ。彼女たちの作品からは、既存の社会構造に対する闘いの軌跡と、実践を通じた変革への意志が鮮明に読み取れる。

西山美なコ 《ザ・ピんくはうす》(1991/2006、金沢21世紀美術館)

海外からのアーティスト・イン・レジデンス参加者による作品も見どころの一つ。フランス人アーティストのピエール・ユイグとフィリップ・パレーノによる国際的プロジェクト《No Ghost Just a Shell》だ。日本の専門会社で購入したオープンソースの女性キャラクター「アンリー」を共有財産として、18人のアーティストがそれぞれ異なる作品を制作。ジョーン・ジョナスは日本の伝統演劇「能」からインスピレーションを得て《2匹の月のうさぎ》(2010年)を制作し、マシュー・バーニーは捕鯨文化をテーマに《拘束のドローイング9:ミラー・ポジション》(2005年)を発表。日本という異文化との出会いが、彼らの創作活動にどのような化学変化をもたらしたのか、その過程も興味深い観察ポイントとなっている。

ジョーン・ジョナス 《2匹の月のうさぎ》(2010、作家蔵)

最終章「レンズ3:コミュニティの持つ未来」では、1990年代以降にアジア各地で展開された画期的な芸術運動に焦点を当てる。グローバル化の波が押し寄せる中、アーティストたちは美術館やギャラリーといった既存の枠組みから飛び出し、一般市民や地域コミュニティと直接手を組む新たな表現スタイルを確立していった。

会場風景より、小沢剛の作品群

この章で紹介される作品群の根底には、DIY(Do It Yourself)の精神が息づいている。アーティスト自身が積極的に地域に飛び込み、町内会や市民グループと協力しながら新しい表現の場を自力で創り上げていく。そんな逞しい創作姿勢が、1990年代以降のアジア現代美術の大きな特徴となった。

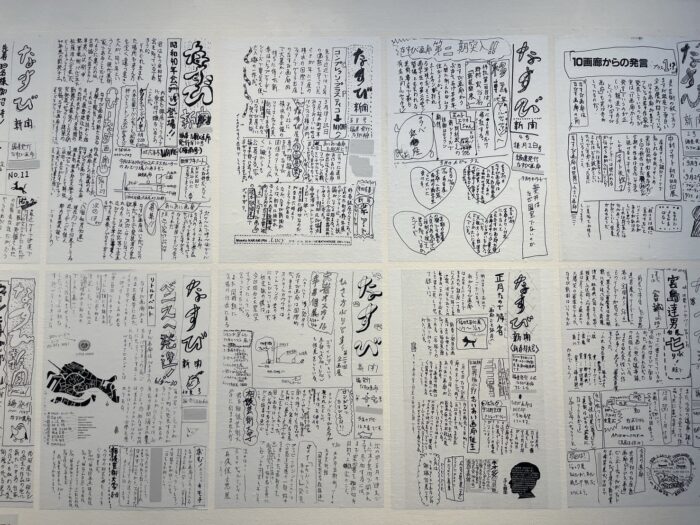

川俣正の「トロント・プロジェクト」(1989年)を皮切りに、曽根裕の《19番目の彼女の足》(1993年)、小沢剛の超小型移動式ギャラリー<なすび画廊>など、アナログな手法で地域住民やアーティストとの絆を深めた実践例が数多く展示されている。

日本の小沢剛、中国の陳劭雄(チェン・シャオション)、韓国のギムホンソックによる国際的アーティスト集団「西京人」の《第3章 ようこそ西京に──西京オリンピック》(2008年)は、架空の東アジア都市「西京」を舞台に、独自のオリンピック競技会を企画。身の回りにある日用品を使った奇想天外な競技種目を考案し、当時の北京オリンピックに対するユーモラスな応答を試みている。

展示風景より、小沢剛《なすび新聞》(1993−97、作家蔵)

本展は、1989年から2010年までの約20年間を多角的に検証することで、従来見過ごされがちだった日本発のアート表現の豊穣さを浮き彫りにしている。個々のアーティストのみならず、彼らを取り巻く社会情勢や文化的背景を総合的に理解する貴重な機会となるだろう。

文=鈴木隆一

写真=新井まる

【展示会概要】

時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010

会期|2025年9月3日〜12月8日

会場|国立新美術館

住所|東京都港区六本木7-22-2

電話番号|050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間|10:00〜18:00(金土~20:00) ※入場は閉館の30分前まで

休館日|火(ただし9月23日は開館)、9月24日

料金|一般 2000円 / 大学生 1000円 / 高校生 500円 / 中学生以下 無料